毫无疑问,这个问题的答案取决于我们对“基要主义”(fundamentalism,在后面一些地方会译作“原教旨主义”)的定义。作为一个宗教称谓,这个词只有一个多世纪的历史。然而,它从未只有一个含义,而且几十年来,一些最主要的含义都发生了变化。因此,为了避免混淆,我们需要对这些不同的含义保持谨慎,并清楚地知道我们在谈论的是哪种含义。

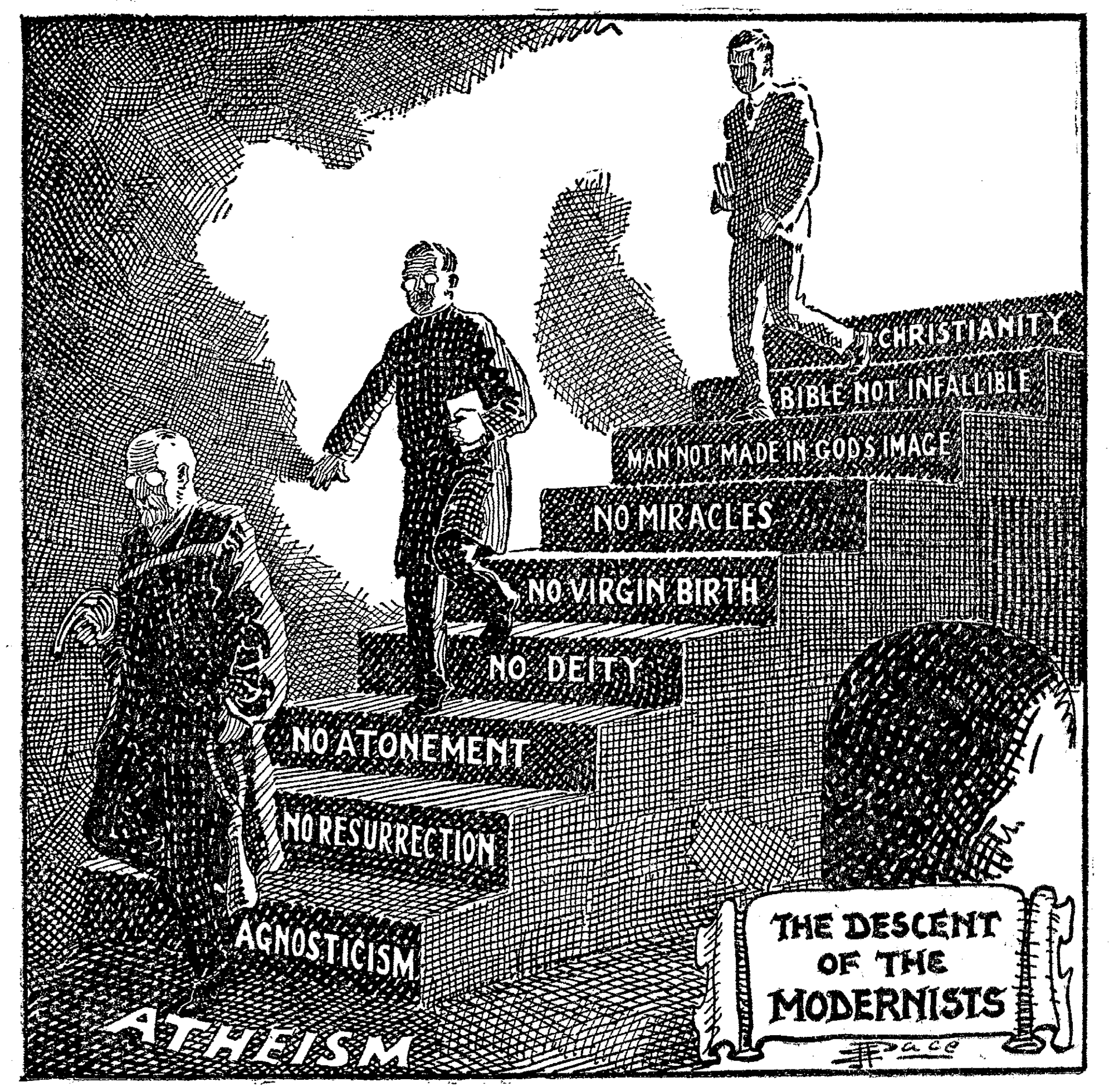

在20世纪20年代,“基要主义者”最常见的称谓是指任何强烈肯定传统福音教义的福音派新教徒。这个词是由美北浸信会(Northern Baptist Covention)的保守派领袖柯蒂斯·李·劳斯(Curtis Lee Laws)于1920年首次提出的。劳斯打算用这个词来形容那些愿意为传统的圣经和福音真理而站起来并“为之战斗”,并且反对现代主义和高等批判(higher criticism)的人。这个词很快就流行起来。那些用这个词形容自己的人认为它是对坚持基要原则的基督徒的正面描述——就像在体育中,人们可能会强调“基要原则”的重要性。

刚结束的第一次世界大战是帮助形成这股运动的因素之一,因为它使许多美国人感到美国文化正在摇摇欲坠。不仅神学自由主义者在北方各大新教教派中占主导地位,而且旧的维多利亚时代风俗(Victorian mores)也在让位于爵士时代(Jazz Age)的风俗。在这种情况下,“基要主义者”成为流行词汇:不仅指任何愿意捍卫《圣经》或福音派基要信仰的新教徒,而且还指那些捍卫美国文化当中基督教遗产的人。后者最著名的代表是威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan),他曾宣扬禁止在公立学校教授生物进化论。布莱恩更关心的是,生物进化论的社会性教导(social teaching)正在破坏美国的国家道德。

20世纪20年代这种“好战的保守福音派”(militantly conservative evangelical)的宽泛含义中,基要主义包括来自各种不同新教传统的人。大多数北方的主要教派——包括浸信会、长老会、基督门徒会、圣公会、路德会和公理会——都有基要主义派别。浸信会和长老会经历了最持久的宗派内部争论,因为基要主义者试图将现代主义者赶出他们的讲坛和神学院,但最终没有成功。在南方,大多数新教徒都会接受“基要主义者”的称号,保守的福音派信徒占多数和主导地位,这意味着很少有宗派内部的争论。正如最近的一项研究表明,相当数量的非裔美国新教徒使用 “基要主义者”要么是作为自我称谓,要么来指那些他们认为过于保守的人。在当时的宽泛用法中,“基要主义者”的意思是“任何强烈坚持旧时代福音教义的人”,他们反对与圣经福音相冲突的现代教义。

虽然“基要主义者”这个词在20世纪20年代的宽泛使用是指任何强烈保守的新教徒,但最热衷于接受这一术语的子群体是跟从《斯科菲尔德圣经》(Scofield Bible)的派别,他们称呼自己是“时代论者”(Dispensationalists)。这个群体自19世纪末德怀特·慕迪(Dwight L. Moody)的时代就开始出现,他们建立了自己独特的基要主义运动。圣经学院——如慕迪圣经学院(Moody Bible Institute)或洛杉矶圣经学院(现在的拜欧拉大学 Biola University),或伊利诺伊州的包伯·琼斯大学(Bob Jones University)或惠顿学院(Wheaton College),成为培训和派遣传道人和传教士的战略机构。比利·桑德(Billy Sunday)成为最著名的传道人,他在全国各地推广这种教导。各类的前千禧年预言大会(Premillennial prophecy)、圣经会议和营会,以及后来的广播事工都加深了该群体信众的委身度,并进一步推动了这种教导。由于时代论前千禧年运动主要建立在独立运作的或非教会的福音机构事工上,它在很大程度上独立于主要的大宗派,甚至有时在大宗派内部运作。最终,到20世纪30-40年代,在各教派基要主义者将现代主义者排除在主要教会之外的努力失败之后,时代论者成为教会分离主义(ecclesiastical separatism)的主要倡导者。

到20世纪50年代,时代论的分离主义者(Dispensational separatists)接管了“基要主义“这个词来形容自己的运动,部分原因是许多其他保守的福音派信徒对这个词感到不舒服。自20世纪20年代以来,基要主义的批评者就一直在指责其反智的倾向(anti-intellectual)。20世纪40年代,随着1942年福音派全国派协会(National Association of Evangelicals,简称NAE)和1947年富勒神学院(Fuller Theological Seminary)的成立,出现了“新福音派”(new evangelical)运动。1949年,随着葛培理作为超级明星布道家的出现,该运动突然获得了突出的地位。葛培理收敛了他的一些基要主义遗产,转而支持新福音派观点。随着葛培理扩大他的事工并与主流新教教派合作,更严格的主张分离的基要主义者便与他撇清关系。这导致了严格分离主义的基要主义者与更宽泛的“福音派”之间有了相当明显的区别,他们以“基要主义者”这个词为荣。从20世纪50年代到80年代,人们至少可以准确地说,“福音派就是喜欢葛培理的人”。当时人们也可能会说“基要主义者就是喜欢包伯·琼斯的人”——但基要主义者被分成了几个藩篱,经常相互争斗。不过,使用这个词作为自我称谓的团体几乎都是各种严格的分离主义式的时代论前千禧年派。

然而,到1970年代末,基要主义作为一种政治宗教运动的新阶段开始出现。 在此之前,分离主义的时代论基要派往往也有政治信息和议程,特别是对共产主义的警告。然而,与自由派的社会福音(liberal social gospel)或民权运动(Civil Rights movement)相比,他们通常还教导说,教会应避免直接参与政治。这种情况在1970年代后期开始改变。从1976年开始,当民主党人吉米·卡特(Jimmy Carter)认定自己是“重生的人”时(born again),新闻媒体开始将福音派作为一个潜在的投票集团(voting bloc)来谈论。这之所以成为可能,是因为大多数南方“重生”的基督徒当时仍然投票给民主党(Democrat),而卡特也可以因此博取一些北方福音派的共和党人(Republican)的忠诚度。然而,在严格保守的基要主义者和福音派信徒,那些对政治动员最感兴趣的一批人,很快就对卡特的民主党议程感到不满,特别是其中对家庭、性别和性行为更进步的看法这方面。这导致了在杰里·法维尔(Jerry Falwell)和其他公开的基要主义者的领导下,组织了“道德多数派组织”(Moral Majority)。这也符合了共和党的“南下战略”,有助于将许多保守的南方白人基督徒转变为坚定的共和党人,从而促成了罗纳德·里根(Renald Regan)在1980年的当选。自内战前以来,这是第一次有可能建立一个全国性的白人政治保守派联盟。构成了该联盟中的主要群体是保守的福音派(Conservative evangelicals),其中包括自称为“基要主义者”的人,以及许多只自称是“福音派”或 “重生”的人。对进步的民主党议程的激烈反对助长了所谓的“文化战争”(cultural wars),从那时起,这一直是美国政治的一个主要方面。

法维尔等“基要主义者”,在建立这个新的好战的宗教政治联盟中发挥了突出作用,但该联盟的支持者中包括更多样的保守福音派人士,他们只是在社会政治观点上志同道合。与1920年代的基要主义一脉相承的是,动员这一运动最行之有效的重点之一是建立一种大众认知之上,即相信美国曾是个基督教国家但如今已背离它的传统这种认知。在新的政治动员中,这个主题与更广泛流行的爱国主义(patriotism)、军国主义(militarism)和民族主义(nationalism)紧密结合,形成了热烈的基督教民族主义(ardent Christian nationalism)。与20世纪20年代不同的是,当时反对进化论是唯一的国家政治性的议程,而此时,一个更广泛、更有激情的恢复美国基督教国家的议程,则成为吸引那些对近代文化变化感到震惊的福音派基督徒的力量。

政治上的好战性(political militancy)也成为时代论前千禧年派的一大主题。从1995年到2006年,由好战的文化斗士蒂姆·拉海伊(Tim LaHaye)和杰里·詹金斯(Jerry Jenkins)创作的《末日迷踪》(Left Behind,译注:指被提过程中被留下来的意思)系列小说销量超过六千万册。人们可能会认为,那些宣扬基督将在短短几年内再来的时代论者,会对长期的政治问题不感兴趣。但是在《末日迷踪》系列中,政治斗争是末世事件的中心。当圣徒们在秘密被提(Secret Rapture)之后,被留在地球上的人是故事的英雄主人公们,他们后来在意识所发生的事之后就皈依了基督教。小说里描述他们的冒险,就是这群勇敢的基督徒,与敌基督者的政治阴谋和来势汹汹的世界政府斗争。尽管这套书的许多读者本身并不是时代论前千禧年派,但他们会被基督徒男女主人公参与政治斗争的故事所吸引,他们能看出来这些故事就是他们所处的时代的延伸。

同时,美国基要主义的政治转向帮助催生了学术发展,这种发展很快就会对美国舞台产生显著的影响。在20世纪80年代和90年代,马丁·马蒂(Martin Marty)和斯科特·阿普尔比(R. Scott Appleby)两位历史学家负责开展了一项名为“基要主义项目”(The Fundamentalism Project)的重要学术研究。他们将“基要主义”定义为包括任何反对现代主义的宗教运动,并在一系列重要出版物中表明,这种“基要主义者”几乎可以在世界各个宗教中找到。随着现代性对社会的重塑,传统的宗教习俗和风俗受到威胁,激进的反对团体崛起,捍卫旧的方式。这些运动往往有政治议程。与美国基要主义的典型情况不同,其中一些团体的好战性体现为暴力武装叛乱。这种暴力运动最明显的例子发生在极端伊斯兰教里(radical Islam),在20世纪90年代,伊斯兰教的圣战分子(Islamic jihadists)正在成为世界的主要力量。尽管伊斯兰圣战者不喜欢用美国人的用词来形容自己,但他们经常被称为“伊斯兰原教旨主义者”(Islamic fundamentalists,译注:也就是“基要主义”这个词)。

9.11事件后,这种用法对美国基要主义产生了重大影响。突然间,常见的“基要主义者”(原教旨主义者)这个词开始被用来指向美国头号敌人伊斯兰激进分子。因此,“基要主义者”如今比以往更具有“宗教极端分子”的含义。这给许多美国人造成了困扰,他们在那之前一直自豪地使用“基要主义者”来称呼自己。现在,这个词在传教或建立政治联盟时,可能会引起反感,而且需要做出很多解释。在十年内,许多机构,如杰里·法维尔的自由大学(Liberty University)和包伯琼斯大学,都不再使用这个词,至少不再公开使用。令人震惊的是,包伯琼斯大学的网站目前在叙述该机构的历史时竟然丝毫没有使用“基要主义者”一词。

对伊斯兰极端分子使用“基要主义者”(原教旨主义者)一词,加强了该词更大的负面含义。自20世纪20年代以来,门肯(H. L. Mencken)等批评家就用这个词来表示“反智偏执”。世俗主义者继续使用这一称呼来否定任何传统的基督教信仰。同时,思想更开放的基督徒经常用它来指代那些比他们自己更保守的人,作为一种轻蔑的说法。哲学家阿尔文·普兰丁格(Alvin Plantinga)在他的《基督教信念的知识地位》(Warranted Christian Belief)中对这个词的负面内涵进行了一些仔细的思考。

在当代学术界最常见的用法上,它[即“基要主义”]是一个辱骂性的或不恰当的术语,就像不能说“婊子养的”(son of a b*tch)这个词,或者“婊养的”(sonovab*tch),或者(至少根据那些在发音问题上以古老西部为标准的权威人士)“婊纸养的”(sumbbtch)。

普兰丁格继续观察到,这种轻蔑性的使用往往针对宗教保守派,因此“基要主义者”意味着“从神学上讲,比我和我的开明朋友,更加右派的思想”,在做了一些更精细的区分之后,普兰丁格得出结论。“因此,这个词的完整含义(在这种用法中)是“神学观点大大偏向我观点的右边的愚蠢的蠢货”。

正如普兰丁格所表明的,“基要主义者”(原教旨主义者)现在经常被用来描述任何心智封闭的激进分子。例如,一些21世纪的观察家将“新无神论者”(new atheists)——如克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)、理查德·道金斯(Richard Dawkins)或丹尼尔·丹内特(Daniel Dennet)——描述为世俗的“基要主义者”(原教旨主义者),因为他们在捍卫自己的排他性的科学自然主义时思想封闭,声音尖锐,而事实上,这种自然主义在最近几十年里可能已经失去了地位。或者在最近的一本书 Minds Wide Shut: How the New Fundamentalisms Divide Us中,作者加里·索尔·莫森(Gary Saul Morson)和加里·夏皮罗(Gary Sharpiro)认为,基要主义(原教旨主义)在我们二十一世纪的世界中无处不在。虽然这些作者对宗教激进分子给予了次要关注,但他们认为,今天基要主义(原教旨主义)猖獗的最普遍和最令人震惊的例子是在政治和经济领域,通常一种绝对封闭的教条主义会得到另一种封闭的教条主义的激烈回应。互联网加强了每一方真信徒的信念,没有对话或寻找任何共同点的可能性。部落主义(Tribalism)占了上风。

鉴于“基要主义者”(原教旨主义者)一词的包含的负面含义,美国宗教运动的继承者中竟然还有人在使用这个词,真是令人惊讶。少数人仍然保留着这个名字,如独立基要派浸信会(Independent Fundamental Baptists),该组织主要是坚持“唯独英王钦定本圣经”(King James Version Only),估计包括约六千个教会。其他人则放弃了这个名字。例如,2017年,“基要派浸信会国际团契”(Fundamental Baptist Fellowship International)改名为“浸信会国际团契”(Baptist Fellowship International),但仍肯定了他们的基要主义的遗产。尽管这个词作为一种自我称呼的急剧下降,使得基要主义的严格继承者难以确定,但仍有相当多的美国宗教组织在功能上是基要主义的,与20世纪的运动保持着连续性。也就是说,他们是教会分离主义的福音派基督徒,积极维护非常保守的福音派信仰,包括圣经的无误性、尽量的字面解释、年轻地球创造论、基督在十字架上的赎罪工作、他的第二次降临、圣灵在归信和成圣方面的持续工作,以及严格的传统主义基督教习俗。由于这个词在很大程度上具有贬义,最好不要试图指定哪些事工在今天仍然是真正的“基要主义”。

除了分离主义的遗产之外,另一个基要主义的遗产是主要宗派内部的保守的教会改革运动。在20世纪20年代,这是基要主义的最突出表现之一。虽然保守派在早期的斗争中败下阵来,但在二十世纪后期,美南浸信会(Southern Baptist Convention)内部也出现了类似的冲突,但保守派却时常赢得控制权。这些争论至今仍在进行。由于其负面含义,“基要主义者”并不是指代美南浸信会保守派的最佳术语。但他们在试图清除宗派中的进步主义分子时,继续表现出基要主义者的好斗精神。然而,与20世纪20年代的斗争相比,一个重大的区别是,美南浸信会的冲突已经与正在进行的直接涉及美国政党的文化战争紧密联系在一起。尽管反对自由主义神学仍然是一个主要问题,但在文化战争问题上,尤其是在性别、性行为和进步的“社会正义”问题上,人们的热情似乎最高。

这使我们回到了过去四十年来美国保守福音派遗产的最重大转变:保守的白人福音派中那种不妥协的教条主义好战心态,现在往往在效忠政党的问题体现的最为激烈。同样,抛开是否将这种政治化的好战性称为“基要主义”的问题不谈,这种新的政治好战性代表了对旧的基要主义遗产的惊人重塑。半个世纪前,基要主义的遗产最值得注意的是它强调圣经主义的古旧福音教义的纯洁性,传福音拯救失丧的人,文化和行为上严格的分离主义式生活方式,以及强调基督即将回来建立他的千禧年国度这一压倒一切的“有福的盼望”。政治议题就像在泰坦尼克号上重新安排甲板椅子一样(译注:指无意义)。基要主义者和大多数其他保守的福音派教会经常强调不参与政治。今天,虽然有忠实的残余分子保留了这样的立场,但更多的时候,对保留纯正教义和严格道德标准的强调,似乎已经被党派政治的关注所掩盖了。党派政治也抵消了旧的基要主义运动的大部分分离主义,并将人吸引到与两极分化的国家主流紧密结合的团体之中。基要主义者和其他保守的福音派之间的旧的分歧已经消退,因为许多来自不同教派和传统的人在共同的政治关注中成为亲密的盟友。

如果要问过去半个世纪的这种政治转向对美国保守福音派的整体产生了什么影响,一个值得关注的事就是,这多大程度上助长了通过党派政治忠诚度的眼光来解释圣经的倾向。当然,这在左派和右派里都是一种危险。在今天两极分化的美国,更多时候面对的一大试探是以党派政治塑造了一个人的基督教信仰,而不是基督教信仰塑造一个人的政治选择。作为一个经验法则,如果基督徒发现他们对社会、政治和经济问题的看法几乎完全与世俗或实用主义政党的看法一致,那么就应该重新审视他们的原则。不过,由于这篇文章涉及基要主义和保守福音派,我在此只谈近年来这种政治忠诚度优先的现象在共和党白人福音派保守人士中是如何突出的。人们可以比照提出类似的论点,即进步福音派人士是如何被民主党的忠诚度所左右。

近几十年来,在保守的白人福音派政治动员中最突出的一些社会态度,都是在曾经英国或北欧族裔社群里长期存在的。虽然福音派教会长期以来在这类社区中蓬勃发展,但它们通常只是缓和而不是改变他们的社会观念和预设。这一点可以从以下事实中看出:除了少数问题外,这类社群中的白人福音派信徒的政治行为和关注点与不信教的白人没有太大的本质区别。其原因是,福音派宗教依赖于自愿加入。这一直是它的巨大优势之一,使它能够在美国扎根,这不同于在旧世界一直萎靡不振的国家教会。

自愿性也意味着几乎不可能对社群共识进行先知性的批判。如果人们不喜欢牧师的社会政治观点,他们就会把他赶走,或者找另一间教会。因此,皈依基督教的人会一直保留他们先前存在的大部分社会政治观点。这在基督教的历史上并不是什么新鲜事。来自每个部落和国家的皈依者都保留了许多,哪怕不是全部,自己文化的预设和忠诚。不过,美国的情况包括一个不寻常的特点。美国有一个新教遗产,这遗产对文化的形成做出了部分贡献,即使是不完美的。这导致了,特别是在许多以新教为主的老社群,将国家文化传统与基督教混为一谈。

最明显的例子就是,这种强烈的爱国主义把上帝和国家几乎等同起来。这种新教背景也使许多人很容易将与他们文化预设相同的人默认为基督徒。恢复美国的基督教遗产的想法,是近几十年来在政治上动员基督教右派的最引人注目的主题之一。因此,对许多白人福音派来说,这种“基督教”传统包括一些特征,这些特征更多是美国白人文化遗产的一部分,而不是来自圣经原则。例如,殖民边疆地区孕育的粗犷的个人主义长期以来助长了对中央政府的不信任。这种态度在旧联邦(old Confederacy)地区仍然特别强烈,但它们也有许多美国北部的对应产物,它们可以追溯到杰克逊主义(Jacksonianism)或美国革命本身。

福音派宗教在这些地区也扎下了深深的根,所以把基督教和这些文化态度混为一谈并不奇怪。也许最明显的例子是热衷于反对枪支限制,甚至包括攻击性武器(assault weapons)。这种态度似乎很难从圣经中找到理由。然而,“上帝和枪”(God and guns)的格言仍然很有说服力,并有助于巩固减少政府法规的政治立场。最近期的一个例子是反对戴口罩和反对接种COVID疫苗。很难想象圣经中的任何原则可以证明反对保护邻居免受传染病是合理的。然而,“不要管我”的个人主义、对政府的不信任和对专家的怀疑,已经成为许多白人社区的文化传统的组成部分。因此,白人福音派一直是最有可能反对这种健康措施的群体之一,这种态度不是源自于他们的福音教导,而是尽管有这些福音教导,他们依旧如此。

在许多白人福音派社区,唐纳德·特朗普(Donald Trump)时代融合了福音派的宗教、政治和文化偏见,最臭名昭著的是导致该福音派与这位领导人结盟,尽管这位领导人的生活方式、性格和操守与古旧的基要主义理想相去甚远,这也是意料之中。然而政治好战往往胜过了在教义和个人圣洁方面的坚守。这似乎是许多人不容置疑的忠于特朗普的原因。诚然,特朗普承诺要推进一些基督教关切的议题。然而,他在白人福音派中的受欢迎程度,似乎也是由他对个人主义的呼吁和对大政府的怀疑、种族和文化偏见以及白人福音派社群中长期存在的文化怨恨所推动的。对特朗普的忠诚似乎使许多人对其他事视而不见。特朗普毫不掩饰他对自己的个人成功和受欢迎程度的关注,他宣称某件事是“真”或“假”常常根据的是这事是否对他个人有利,而不考虑事实。因此,尊崇特朗普的基督徒就把他们一贯谴责做假证的态度放在一边。例如,在特朗普输掉2020年大选后,白人福音派教徒是最相信他声称自己以压倒性优势获胜的群体,尽管这种说法没有任何值得法庭支持的证据来支持。电台主持人埃里克·梅塔克萨(Eric Metaxas)在谈到推翻选举结果时甚至说:“我很乐意在这场战斗中死去。这是一场关乎一切的战斗。上帝与我们同在。在这场为自由而战的战斗中,耶稣与我们同在。”[3] 其他人也提出了类似的说法。一些激进的基督徒甚至是2020年1月6日冲进美国国会大厦,扰乱国会对总统选举的认证。

无论这种政治激进主义是否可以被看作是“基要主义”的新变种,它都极大地改变了美国福音派的公众形象。对许多外人来说,“福音派”这个词几乎和 “基要主义”(原教旨主义)一样具有负面的含义。这很可能是福音派近年来不断失去年轻人的原因之一。福音派传统中许多有思想的观察家一直在斟酌,他们是否还能使用这个名字。

基要主义,就像之前的复兴主义福音派(revivalist evangelicalism)一样,总是有在人数上占优势的民粹主义(populist)的一面。早期的改革宗领袖,如梅钦(J. Gresham Machen),已经对这种倾向表示担忧,但在对抗神学自由主义的更重要的战斗中,他勉强接受了“基要主义”的标签。而在本世纪中叶,部分由哈罗德·约翰·奥肯加(Harold John Ockenga,他是梅钦的学生)所设计的 “新福音派”,其主要目标之一是用健全的学术研究和更深的基督教神学遗产中所制定的原则,来缓和基要派的民粹主义。

与这些运动相关的神学院,以及许多相关的事工、基督教学院和大学,还有基督教出版社,一直致力于加强美国福音派的神学基础。与受过教育的英国福音派人士的联盟也发挥了重要作用。在许多方面,这一深化福音派思想的运动已经成功了。在过去的半个世纪里,传统主义基督教的学术研究有所复兴,不仅在神学和圣经研究方面,而且在哲学和几乎所有其他知识学科方面。然而,鉴于美国福音派在数量上占主导地位的民粹主义和市场驱动的性质,这种深思熟虑的努力似乎并没有什么意义。如果把所有的美国福音派或所有的美国白人福音派都混在一起(这也是政治导向的民意调查者所做的),那么看起来似乎有一个无法克服的福音派的头脑与身体不协调的问题。例如,仅举一组主要的福音派运动,宣扬成功神学的五旬节派巨型教会事工在数量上的影响力远远大于所有的神学院和以更有思想、更有根基的以神学为基础的事工。

然而,这种趋势不应导致我们完全放弃福音派的在今天流行形式。往积极一面去思考,美国福音派的大规模民粹主义事工、反智倾向和基要式绝对主义的现状,继续为更深刻的信仰更新提供了肥沃的土壤。很多时候,通过更流行的事工被带入到基督教信仰的人,会在古老的神学教义中发现了对信仰更丰富的理解,比如改革宗神学。这就是为什么传统的改革宗事工在21世纪一直在增长的原因之一,尽管它们在整个美国福音派中的比例仍然较小。正如理查德·洛夫莱斯(Richard Lovelace)在其经典的《属灵生活的动力》(Dynamics of the Spiritual Life, 1979)中所说,如果要实现福音派的复兴,基督身体的各个部分需要彼此。

尽管在过去的十年中,自我认定为“福音派”的美国人数量有所下降,尤其是在年轻人中,[5] 如果我们以1920年的原始意义上来定义基要主义,那么在某些方面,它是一个了不起的成功故事。早年,“基要主义”指的是抵制自由派神学的相信圣经无误的基督徒,主流观察家们普遍预测,随着农村文化的消退和科学教育的发展,这一运动将会很快消亡。然而,尽管早期基要主义者在清除北方主流宗派中自由派神学的运动中失败了,但他们并没有因此消亡。到了二十世纪的最后几十年,正是那些在神学上具有包容性的主流宗派正在经历了教会成员数量的急剧减少。与此同时,那些继续宣扬类似于古旧福音的宗派正在茁壮成长。

尽管民粹主义和反智主义的吸引力与这一成功有很大关系,但神学复兴运动也起到了支持作用。在二十世纪20年代,当时批判基要主义的人之所以对现代主义的前景如此自信,其中一个原因是他们相信传统的福音信仰在现代科学世界中无法在智力上得到跟上步伐。然而,经过一个世纪的大量圣经神学、哲学和其他学术研究,现在看来,传统主义基于圣经的神学在智力上是站得住脚的。

最后,从积极的方面看,必须认识到,在美国基要主义兴起一个世纪后的今天,福音派主要成为一种全球现象。基要主义和现代主义之间冲突的一些最早的表现是在宣教场上。现在世界大部分地区,显然是传统主义的福音被更广泛接受,并以惊人的速度传播,几乎超出了任何预测。这些现象对于我们观察美国福音派的现状特别有帮助。无论人们如何看待最近许多美国白人福音派社区内的政治转向,如果把全球福音派作为一个整体来看,这都可以被视为杯水车薪。然而,与此同时,必须承认,世界其他地区的福音派的某些部分也有产生了美国福音派长期以来的民粹主义倾向。成功神学就是最明显的例子。不过,我们还是应该把以福音为基础的基督教在全世界的流行传播看作是圣灵的积极工作,甚至我们可以希望,在许多其他好事中,它有助于为福音信息开辟道路,使其更深地扎根于更丰富的圣经和神学解释遗产中。

作者:乔治·马斯登;翻译:王一

乔治·马斯登(George Marsden)是圣母大学的弗朗西斯·麦卡纳尼教席荣誉历史教授。他的作品包括《基要主义与美国文化》(牛津大学出版社,1980年;第三版,2021年)。他还与马克·诺尔(Mark Noll)和大卫·贝宾顿(David Bebbington)共同编辑 Evangelicals:Who They Have Been, Are Now, and Could Be(Eerdmans,2019)。

英文原文载于Modern Reformation杂志:https://modernreformation.org/resource-library/articles/what-has-become-of-american-fundamentalism/